实验38 K2Cr2O7标准溶液的配制和亚铁盐中铁的测定

一、实验目的

1.学习用直接法配制重铬酸钾标准溶液。

2.掌握重铬酸钾法测定亚铁盐中Fe2+含量的基本原理和方法。

二、实验原理

因为K2Cr2O7易获得99.99%以上的纯品,其溶液也非常稳定,故可用直接法配制重铬酸钾标准溶液。

在酸性介质中,K2Cr2O7可以将Fe2+定量地氧化,其反应式如下:

Cr2O72- +6Fe2+ + 14H+ = 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O

因此,可以用K2Cr2O7标准溶液直接滴定溶液中的Fe2+,以二苯胺磺酸钠作指示剂,其变色范围为0.82~0.88V,而滴定突跃范围为0.86~1.06V,为此滴定在H3PO4与H2SO4混合溶液中进行。因为滴定过程中有Fe3+生成,加入H3PO4后,使之与Fe3+形成无色的[Fe(HPO4)2]-配离子,降低溶液中Fe3+的浓度,从而降低Fe3+/Fe2+电对的电极电势,使滴定突跃范围变为0.78~1.06V,二苯胺磺酸钠的变色范围全部落入突跃范围内,从而减小滴定终点的误差。终点时,溶液呈紫色或蓝紫色。

三、 实验内容

1.0.05mol·L-1(![]() K2Cr2O7)标准溶液的配制

K2Cr2O7)标准溶液的配制

准确称取在100℃~105℃烘干1h的K2Cr2O7基准试剂0.36~0.42g于小烧杯中,加蒸镏水溶解后,定量转移到150mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,其准确浓度按下式计算:

c(![]() K2Cr2O7)=

K2Cr2O7)=![]()

2.亚铁盐中Fe2+含量的测定

准确称取硫酸亚铁铵样品0.4~0.6g于干燥的锥形瓶中,加入3mol·l-1H2SO46mL和约50mL蒸镏水溶解后,再加浓H3PO4 2.5mL、二苯胺磺酸钠指示剂3~4滴,立即用K2Cr2O7标准溶液滴定[2],溶液逐渐出现Cr3+的绿色,继续滴定至溶液呈持久的紫色或蓝紫色即为终点。记录K2Cr2O7标准溶液的用量。平行测定2次。

Fe2+的含量按下式计算:

ω(Fe)=![]() %

%

五、思考题

1.K2Cr2O7法测定亚铁时,加入H2SO4、H3PO4的作用各是什么?

答:,加入H2SO4(调节酸度)、H3PO4(配位剂,使+3氧化态铁形成配合物,从而降低其电极电势)

2.能否将2份试样同时溶解后再分别滴定?

答:不能,可能会有部分2价铁被氧化。

实验40、41 KMnO4溶液的标定及双氧水含量的测定

一、实验目的

1.掌握KMnO4标准溶液的配制和标定方法。

2.练习滴定管中装入深色溶液时的读数方法。

3.掌握高锰酸钾法测定过氧化氢的原理及方法;

4.掌握滴定终点的判断。

二、实验原理

市售KMnO4常含有少量杂质,不能用直接法配制准确浓度的溶液,必须进行标定。

标定KMnO4溶液的基准物质有H2C2O4 ·2H2O、Na2C2O4、As2O3和纯铁丝等,其中Na2C2O4不含结晶水,容易提纯,没有吸湿性,因此是常用的基准物质。

在酸性溶液中,KMnO4和Na2C2O4的反应如下:

2MnO4- + 5C2O42- + 16H+ = 2Mn2+ + 10CO2��������+8H2O

这个反应进行得很慢,必须加热至75℃~85℃,以促进反应进行。但温度也不能太高,温度过高易引起草酸分解:

H2C2O4= H2O + CO2�������� + CO��������

在滴定过程中,最初几滴高锰酸钾即使在加热情况下反应,仍然褪色很慢。当溶液中产生Mn2+以后,反应速率才渐渐加快。

反应必须保持一定酸度,否则容易产生MnO2沉淀,引起误差

3C2O42- + 2MnO4- + 8H+ = 6CO2 + 2MnO2↓+ 4H2O

但在酸性溶液加热的情况下,高锰酸钾又容易分解,所以滴定速率不能太快。

4MnO4- + 12H+ = 4Mn2+ +6H2O + 5O2↑

KMnO4具有明显的紫色,在水溶液中着色力很强,在100mL水中有半滴0.02mol·l-1 KMnO4即可使溶液呈现红色。还原后生成接近无色的Mn2+,故不必另加指示剂即可指示滴定终点。

过氧化氢具有还原性,在酸性介质和室温条件下能被高锰酸钾定量氧化,其反应方程式为:

![]()

室温时,滴定开始反应缓慢,随着Mn2+的生成而加速。H2O2加热时易分解,因此,滴定时通常加入Mn2+作为催化剂。

三、实验内容

1.0.05mol·L-1(![]() KMnO4)标准溶液的标定

KMnO4)标准溶液的标定

准确称取0.42~0.54g烘干过的Na2C2O4于100mL小烧杯中,加适量蒸镏水溶解后,定量转入150mL容量瓶中,定容。

用移液管取上述草酸钠溶液25.00mL于锥形瓶中,加蒸镏水20~30mL[1]和3mol·l-1 H2SO410mL,加热到75℃~85℃(瓶口开始冒蒸气的温度),趁热用KMnO4溶液滴定[2]。开始反应速率很慢,所以滴入第一滴KMnO4溶液后,要摇动锥形瓶,等KMnO4的颜色褪去再继续滴定。由于生成的Mn2+对滴定反应有催化作用,所以滴定速率可逐渐加快,但仍然必须逐滴加入,小心滴定至溶液呈微红色,半分钟内不褪色即为终点[3]。记录所消耗KMnO4溶液的体积。平行标定2次。

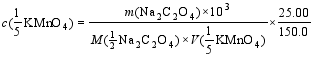

KMnO4标准溶液的浓度按下式计算:

2.用移液管移取H2O2试样溶液15.00mL,于150mL容量瓶中,加水稀释至刻度,充分摇匀后备用。用移液管移取稀释过的H2O2 25.00mL于250mL锥形瓶中,加入3mol·L-1H2SO45mL,用KMnO4标准溶液滴定到溶液呈微红色,半分钟不褪即为终点。平行测定2次,计算试样中H2O2的质量浓度(g·L-1)和相对平均偏差。

五、实验记录与数据处理

KMnO4标准溶液浓度(mol·L-1) |

| ||

滴定初始读数(mL) |

|

| |

第一终点读数(mL) |

|

| |

V(mL) |

|

| |

平均V(mL) |

| ||

ρH2O2 (g/L) |

| ||

五、思考题

1.配制KMnO4标准溶液时,为什么要将KMnO4的水溶液煮沸一定时间(或放置数天)?配好的KMnO4溶液为什么要过滤后才能保存?

答:让KMnO4与还原性物质充分反应;过滤出MnO2等可与还原剂作用的物质。

2.配制好的KMnO4溶液为什么要装在棕色玻璃瓶中放置暗处保存?

答:防止分解

3.用草酸钠标定KMnO4溶液的浓度时,为什么必须在过量硫酸存在下进行?酸度过高或过低有无影响?为什么要加热到75℃~85℃后才能进行滴定?溶液温度过高或过低有无影响?

答:充分反应;有;提高反应速率;有。

4.标定KMnO4溶液时,为什么第一滴KMnO4溶液加入后红色褪去很慢,以后褪色较快?

答:反应速率较慢,产物对反应有催化作用。

5.用高锰酸钾法测定H2O2时,能否用HNO3或HCl来控制酸度?

答:用高锰酸钾法测定H2O2时,不能用HCl或HNO3来控制酸度,因HCl具有还原性,HNO3具有氧化性。

6.用高锰酸钾法测定H2O2时,滴定前可在溶液中加少量MnSO4溶液,MnSO4溶液的作用是什么?不加行否?为什么?

答:起催化剂的作用;不加也可以,因为在酸性介质中KMnO4的还原产物是Mn2+可对反应起催化作用。

7.用高锰酸钾法测定H2O2时,为何不能通过加热来加速反应?

答:因H2O2在加热时易分解,所以用高锰酸钾法测定H2O2时,不能通过加热来加速反应。

实验35、36 EDTA标准溶液的标定和水硬度的测定

一、实验目的

1.掌握EDTA标准溶液的直接和间接配制方法。

2.学会标定EDTA溶液的准确浓度。

3.掌握铬黑T指示剂的应用条件和终点颜色变化。

4.了解水的硬度的表示方法。

5.掌握EDTA法测定钙、镁含量的原理和方法。

二、实验原理

EDTA的化学名称为乙二胺四乙酸,其溶解度较小(约0.02g/100mL),所以常用易溶的EDTA二钠盐Na2H2Y·2H2O(溶解度约11.1g/100mL)配制标准溶液,习惯上把乙二胺四乙酸二钠盐也叫EDTA。分析纯的二钠盐晶体(Na2H2Y·2H2O)可作基准物质。因此EDTA标准溶液可用直接法配制,但当乙二胺四乙酸二钠盐纯度不够时,须用间接法配制,即先配成粗略浓度,再用金属锌、金属铜、金属铋、ZnO、CaCO3或MgSO4·7H2O等基准物质标定。若用MgSO4·7H2O标定时常用铬黑T指示剂在PH=10的缓冲溶液中进行,终点时溶液由酒红色变为蓝色。根据所消耗的EDTA标准溶液的体积和基准物质的质量,可计算出标准溶液的准确浓度。

含有钙、镁盐类的水为硬水。水的硬度是将水中的Ca2+、Mg2+均折合为CaO或CaCO3来计算,水的硬度对工业用水关系很大,如锅炉给水,经常要进行硬度分析,为水的处理提供依据。测定水的总硬度就是测定水中钙、镁离子的总含量。

水中钙、镁离子的含量,可用EDTA法测定。方法是先测定Ca2+、Mg2+的总量,再测定Ca2+的含量,然后由测定Ca2+ 、Mg2+总量时消耗EDTA的体积减去测定Ca2+含量时消耗EDTA的体积进而求得Mg2+的含量。

该滴定生成配合物的稳定性顺序为:

CaY2->MgY2->MgIn->CaIn-

滴定前,加入少量的铬黑T指示剂后,指示剂首先与Mg2+生成MgIn-(酒红色)。当滴入EDTA时,EDTA则与溶液中游离的Ca2+ 、Mg2+生成CaY2-、MgY2-。等量点附近有如下反应:

MgIn-(酒红色)+Y4- = MgY2- + In3-(蓝色)

溶液由酒红色变为蓝色,指示滴定终点到达。

测定Ca2+时,调整pH=12,此时Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2��������,只有Ca2+被测定。

水的硬度常用德国度来表示,每升水含10mg CaO叫一个德国度。水的硬度按此标准来划分时,一般把小于4��������叫很软水,4��������~8��������叫软水,8��������~16��������叫中硬水, 16��������~32��������叫硬水,大于32��������叫很硬水。

三实验内容

1.直接法配制EDTA溶液

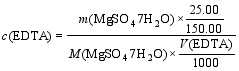

准确称取分析纯的EDTA二钠盐晶体(Na2H2Y·2H2O)0.24~0.3g于小烧杯中,加少许蒸馏水溶解后准确定容至150mL,摇匀,其准确浓度按下式计算:

![]()

![]()

![]()

2.间接法配制0.005mol·L-1EDTA标准溶液

当乙二胺四乙酸二钠盐纯度不够或其标准溶液放置过久时,可按下法标定。准确称取0.15~0.20gMgSO4·7H2O于小烧杯中,加少量蒸馏水溶解后,转移至150mL容量瓶中定容。用移液管移取上述Mg2+标准溶液25.00mL与锥形瓶中,加pH=10缓冲溶液2mL和约0.1g铬黑T固体混合指示剂[1],用待标定的EDTA标准溶液滴定至酒红色变为蓝色即为终点。记录EDTA所用体积V。平行标定2次。

EDTA溶液准确浓度按下式计算:

1.Ca2+、Mg2+总量的测定

用50mL移液管吸取澄清水样50.00mL于锥形瓶中,加pH=10缓冲溶液4mL、铬黑T指示剂少许(0.1g左右)。在充分摇动下,用EDTA标准溶液滴定到溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点[2]。记下EDTA的用量V1mL。平行测定两次。

总硬度按下式计算:

总硬度(德国度)![]()

2.Ca2+的测定

用50mL移液管吸取水样50.00mL于另一锥形瓶中,加10%NaOH溶液2mL,摇匀,再加约0.1g钙指示剂,用EDTA标准溶液滴定至溶液由酒红色经紫色变为蓝色即为终点。记录EDTA的用量V2mL。平行测定两次。

ρCa(mg·L-1)=![]()

ρCa(mg·L-1)=![]()

四、思考题

1.配位滴定中为什么要加入缓冲溶液?而且要用碱性缓冲溶液?

答:

2.通常使用乙二胺四乙酸二钠盐配制EDTA标准溶液,为什么不用乙二胺四乙酸?

3.常用的标定EDTA的基准物质是什么?

4.为什么铬黑T和钙指示剂要与NaCl混合研细后保存?

5.EDTA和铬黑T分别与Ca2+、Mg2+结合分离的顺序如何?

6.为什么滴定Ca2+、Mg2+总量时要控制溶液pH=10,而滴定Ca2+时要pH��������12?

7.本实验过程中,移液管和锥形瓶的洗涤是否都需要用蒸馏水?

8.测Ca2+含量时,将溶液PH值调至12,此时Mg2+生成沉淀,可否将Mg(OH)2用普通漏斗把沉淀过滤后再对溶液进行滴定?

实验77 乙酸异戊酯的制备

一、实验目的

1.通过乙酸异戊酯的制备,学习回流、萃取、干燥等实验技术,进一步巩固简单蒸馏操作。

2.掌握液态化合物的分离、纯化方法。

二、实验原理

乙酸异戊酯是一种有机酸酯。它可用过量的乙酸和异戊醇在少量浓硫酸催化下直接酯化制备,反应如下:

![]()

酯化反应是可逆的,为了使反应进行得比较完全,常常使其中一种反应物过量,或者不断移去某一种生成物。本实验使用过量的乙酸,因其价格便宜,并且易于从反应混合物中除去。该反应较慢,需要加热回流。反应完毕后,过量的乙酸用水洗除去,残留的乙酸用碳酸氢钠溶液中和。酯用蒸馏法纯化。

三、实验内容与步骤

1.微型实验

在10mL圆底烧瓶中加入2.5mL(0.0231mol)异戊醇 、2.4mL(0.05mol)冰醋酸,摇匀后小心加入5滴浓H2SO4,边滴加边旋动圆底烧瓶,然后加入两粒沸石,装好回流装置(如图8-4)。隔着石棉网用酒精灯加热,沸腾回流30min。

移去热源,待反应物冷却至室温,将它倒入分液漏斗中[2]。用6mL蒸馏水分两次冲洗圆底烧瓶,并依次倒入分液漏斗中,盖好塞子,充分振荡几次,静置分层。上层为有机相,下层为水相,待其完全分层后,弃去水相,保留有机相。

为进一步除去有机相中过量的醋酸,向分液漏斗中滴加5%的NaHCO3溶液,用玻棒不断搅动,直到无CO2气体放出。盖好塞子,振荡 l~2次,打开活塞排出气体,重复几次,直到打开活塞没有气体放出为止。静置,分出水相(用红色石德试纸检验应呈碱性)。

有机相用3 mL饱和NaCl溶液洗涤[3],静置小心分出水相。从分液漏斗上部将有机相倒入一个干燥的三角瓶中,加入少许(约0.1g)无水MgSO4,盖好瓶盖,旋动后静置10min。若液体仍是混浊的,可将此液体倒入另一个干燥的三角瓶中,再加入少许MgSO4

干燥,直至液体透明为止。

将有机物倒入干燥的圆底烧瓶(5mL)中,加入2粒沸石,装好蒸馏装置[4],加热蒸馏,用预先干燥、称量好的三角瓶收集沸程134~141℃的溜分。称量,计算产率。测产品的折光率。

乙酸异戊酯为无色有香蕉香味的挥发性液体,b.p142℃,d2040.8674,n20D1.4003,溶于乙醇和乙醚,微溶于水,在水中溶解度(15℃)0.25g。

四、思考题

1.为什么从反应产物中除去过量的乙酸比除去过量的异戊醇容易些?

2.指出各步实验的目的有何不同,并从中归纳出分离、纯化乙酸异戊酯的程序。

实验78 乙酰苯胺的制备

一、实验目的

掌握苯胺乙酰化的原理和方法;巩固重结晶和减压过滤技术。

二、实验原理

乙酰苯胺可以由苯胺经过乙酰化反应而得到。常用的酰基化试剂有乙酸、乙酸酐、乙酰氯等。其中苯胺与乙酰氯反应最猛烈,乙酸酐次之,乙酸最慢。用乙酸作酰基化试剂反应平缓、价格便宜,操作方便,因此本实验采用乙酸作酰基化试剂。反应式如下:

![]()

乙酰化反应在有机合成中常用来保护氨基,例如,苯胺在与具有氧化性的硝酸、氯气等反应时,通常都需要先进行乙酰化加以保护,以免氨基被氧化。氨基乙酰化后,其定位效应不改变,但降低了芳环的活化能力,可使反应由多元取代变为一元取代。同时,由于乙酰氨基的空间效应,使乙酰氨基对位的反应活性比邻位的活性高。因此,主要产物是选择性的对位取代物。这一反应在有机合成上是很有用的。

三、实验内容与步骤

1.微型实验

在20mL圆底烧瓶中,放入3.0mL(0.033mol)新蒸过的苯胺 、4.4mL(0.0762mol)冰醋酸和少许锌粉,装好蒸馏装置。本实验采用蒸馏装置制备乙酰苯胺粗产品。

将圆底烧瓶在石棉网上用小火加热,使反应物保持微沸5min,然后逐渐升温,当温度达到100℃左右时,即见到有液体馏出。维持温度在105~110℃反应30min左右,以蒸出生成的水及少量醋酸。当发现温度计汞柱自行下降或圆底烧瓶内有白雾出现时,表示反应已经完成,停止加热。

停火后,在搅拌下趁热将反应物倒入10mL冷水中,即有白色固体析出,冷却后抽滤,并用少量冷水洗涤,以除去固体表面吸附的醋酸。

将乙酰苯肢的粗产品溶于40mL热水中,加热至沸。产品完全溶解后,移去火源,待其稍冷后,加入少量活性炭,搅拌煮沸脱色,然后趁热减压过滤,母液冷却后即有乙酰苯胺白色晶体析出。

待母液充分冷却后,将其抽滤,用少量蒸馏水洗涤产品。充分滤干后,收集,干燥,称量,计算产率,测其熔点。

纯乙酰苯胺是无色片状晶体,熔点114.3℃。

四、思考题

1.常用的乙酰化试剂有哪些?哪一种较经济?哪一种反应最快?

2.本实验中采取了哪些措施来提高乙酰苯胺的收率?

3.本实验中开始时为什么要小火加热使反应物保持微沸5min?

4.按理论计算,反应完成时应产生几毫升水?为什么实际收集的液体比理论量多?

5.用苯胺作原料进行苯环上的一些取代反应时,为什么常常要进行酰基化?

答:防止苯胺的氧化,减少副产物生成。

1、重结晶提纯的原理是什么?

答:利用溶剂对被提纯物质及杂质溶解度不同,使被提纯物质从过饱和溶液中析出,而让杂质全部或大部分仍留在溶液中(或被过滤除去),从而达到提纯目的。重结晶一般只适用于纯化杂质含量在5%以下的固体有机物。

2、为什么在合成乙酰苯胺的步骤中,反应温度控制在105℃?

答:本反应为可逆反应。“105℃”主要由原料CH3COOH(b.p.118℃)、生成物水(b.p.100℃)的沸点所决定 。控制在105℃这样可以保证原料CH3COOH充分反应而不被蒸出,生成的水立即移走促使反应向生成物方向移动,有利于提高产率。

3、在合成乙酰苯胺的步骤中,为什么采用刺形分馏柱,而不采用普通的蒸馏柱?

答:形分馏柱比普通的蒸馏柱的接触面积更大,分离效果更好。

实验80 茶叶中咖啡因的提取

一、目的要求

1.通过从茶叶中提取咖啡因,掌握一种从天然产物中提取纯有机物的方法。

2.学习使用索氏提取器的原理和方法。

3.学习升华的基本操作。

二、实验原理

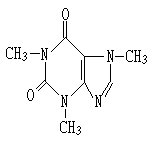

茶叶中含有多种生物碱,其中以咖啡碱即咖啡因为主。咖啡因约占(1~5)%,其结构式为:

其化学名称为1,3,7―三甲基―2,6―二氧嘌呤,属黄嘌呤衍生物。咖啡因是弱碱性化合物。味苦,能溶于氯仿、水、乙醇等溶液中。咖啡因含结晶水时为白色针状结晶,在100℃时失去结晶水,并开始升华,在(120~178)℃时升华迅速。

现在制药工业多用合成方法来制取咖啡因。本实验是用索氏提取器提取,然后浓缩,升华得到咖啡因晶体。

三、操作步骤

1.称取干茶叶8g装入滤纸筒中,轻轻压实,放入索氏提取器中,另外在圆底烧瓶中加入100mL 95%乙醇,放入一粒沸石,按图2–65安装好索氏提取装置(脂肪提取器)。小火加热至沸腾,连续提取1小时,此时提取液的颜色变得很淡,待提取器中的液体刚虹吸下去时,立即停止加热。

2.按图2–47装好蒸馏装置,将萃取液倒入蒸馏瓶中蒸除乙醇。当蒸馏瓶中液体剩约8mL时,立即停止蒸馏,将残留液倒入蒸发皿中,加入4g生石灰(起中和及脱水作用)。在蒸气浴上加热,赶尽乙醇,然后将蒸发皿移至石棉网上焙烧,除尽水分。

3.在蒸发皿上盖一张用大头针刺有许多小孔的圆形滤纸,取一个合适的玻璃漏斗罩在滤纸上[图2–67(a)],在石棉网上小心加热,逐渐升温,尽可能使升华速度慢一些,提高结晶纯度。咖啡因蒸气通过纸孔遇到漏斗内壁冷却,直到冷凝为固体,附着在漏斗内壁和滤纸上。当滤纸上出现大量白色晶体时,停止加热,揭开漏斗和滤纸,观看咖啡因的颜色形状,仔细用小刀将附在其上的咖啡因刮下。

4.若产品中仍含有杂质或色素,可用半微量减压升华管再次升华:将粗咖啡因放入一个试管底部,把装好的仪器放入油浴中,浸入深度以直型冷凝管的底部与油表面在同一水平面为宜。冷凝管内通入冷却水,开启水泵抽气减压,并加热油浴至(180~190)℃,咖啡因升华凝结于直型管上。小心取出冷凝管,将咖啡因刮在洁净的表面皿上。

纯净的咖啡因为熔点236℃的白色针状晶体。

四、思考题

1.试述索氏提取器萃取原理,它和一般的浸泡萃取比较有哪些优点?

2.进行升华操作时应注意哪些问题?

3.写出从茶叶中提取咖啡因的工艺流程。

实验16、17 柱色谱和纸色谱

Ⅰ 柱色谱

一、荧光黄和亚甲基蓝的分离

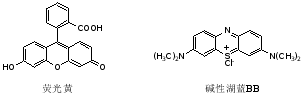

荧光黄为橙红色,商品一般是二钠盐,稀的水溶液带有荧光黄色。亚甲基蓝又称为碱性湖蓝BB,深绿色的有铜光的结晶,其稀的水溶液为蓝色。

柱色谱装置

试剂

中性氧化铝(100~200目),1 mL溶有1 mg荧光黄和1 mg亚甲基蓝的95%乙醇溶液。

操作

实验装置见图 6‑6。

取15×1.5cm色谱柱一根⑴,垂直装置,以25 mL锥形瓶作洗脱液的接受器。

取少许脱脂棉(或破璃毛)放于干净的色谱柱底部,轻轻压紧,在脱脂棉上盖一层厚0.5 cm的石英砂(或用一张比柱内径略小的滤纸代替),关闭活塞,加入95%乙醇至约为柱高的3/4处,打开活塞,控制流出速度为1滴/s。通过一干燥的玻璃漏斗慢慢加入色谱用中性氧化铝(或将95%乙醇与中性氧化铂先调成糊状,再徐徐倒入柱中)。用木棒或带橡皮塞的玻棒轻轻敲打柱身下部,使填装紧密,当装柱至3/4时,再在上面加一层0.5 cm厚的石英砂⑶。操作时一直保持上述流速,注意不能使被面低于砂子的上层⑷。

当溶剂液面刚好流至石英砂面时,立即沿柱壁加入1 mL已配好的含荧光黄与亚甲基蓝的95%的乙醇溶液⑸,当此溶液流至接近石英砂面时,立即用0.5 mL95%乙醇溶液洗下管壁的有色物质,如此连续2-3次,直至洗净为止。然后在色谱柱上装置滴液漏斗⑹用95%乙醇作洗脱剂进行洗脱,控制流出速度如前⑺。

亚甲基蓝因极性小,首先向下移动,极性较大的荧光黄留在柱的上端。当蓝色的色带快洗出时,更换另一接受器,继续洗脱至滴出液近无色止。再换一接受器,改用水作洗脱剂至黄绿色荧光黄开始滴出,用另一接受器收集至绿色全部洗出止,分别得到两种染料的溶液。

将得到的两种染料溶液通过旋转蒸发仪,减压蒸发浓缩,回收两种染料和洗脱液。

色谱柱的大小,取决于被分离物的量和吸附性。一般的规格是:柱的直径为其长度的1/10至1/4,实验室中常用的色谱柱,其直径在0.5至10 cm之间。当吸附物的色带占吸附剂高度的1/10至1/4时,此色谱柱已经可作色谱分离了。色谱柱的活塞不应涂润滑脂。

色谱柱填装紧密与否,对分离效果很有影响。若柱中留有气泡、各部分松紧不匀、有断层或暗沟时,会影响渗滤速度和显色的均匀。但如果填装时过分敲击,又会因太紧密而流速太慢。

加入砂子的目的是,在加料时不致把吸附剂冲起,影响分离效果。若无砂子也可用玻璃毛或剪成比柱子内径略小的滤纸压在吸附剂上面。

为了保持色谱柱的均一性,使整个吸附剂浸泡在溶剂或溶液中是必要的。否则当柱中溶剂流干时,就会使柱身干裂,影响渗滤和显色的均一性。

最好用移液管或滴管将分离溶液转移至柱中。

如不装置滴液漏斗,也可用每次倒入10 mL洗脱剂的方法进行洗脱。

若流速太慢,可将接受器改成小吸滤瓶,安装合适的塞子,接上水泵,用水泵减压保持适当的流速。也可在柱子上端安一导气管,后者与气袋或双链球相连,中间加一螺旋夹。利用气袋或双链球的气压对柱子施加压力。用螺旋夹调节气流的大小,这样可加快洗脱的速度。

此溶液由0.55 g对硝基苯胺和0.7 g邻硝基苯胺溶于100 mL苯中配成。

柱色谱中为什么极性大的组分要用极性较大的溶剂洗脱?

柱中若留有空气或填装不匀,对分离效果有何影响?如何避免?

在柱色谱洗脱过程中,色带不整齐而成斜带,对分离效果有何影响,应如何避免?

试解释为什么荧光黄比碱性湖蓝BB在色谱柱上吸附得更加牢固。

红辣椒含有多种色泽鲜艳的天然色素,其中呈深红色素主要是由辣椒红脂肪酸酯和少量辣椒玉红素脂肪酸酯所组成,呈黄色的色素则是��������-胡萝卜素。这些色素可以通过色谱法加以分离。试设计实验方案,以二氯甲烷作萃取剂,从红辣椒中提取红色素。然后采用薄层色谱分析,确定各组分的Rf再经柱色谱分离,分段接收并蒸除溶剂,即可获得各个单组分。

Ⅱ纸色谱

二、实验原理

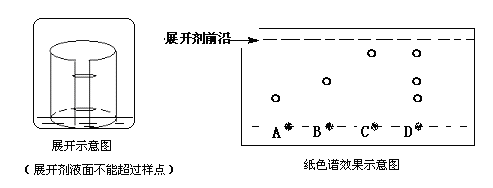

纸色谱法是选用特制的滤纸作为多孔支撑物,在大多数情况下,以原先就存在滤纸中的水分为固定相,也可用不同的溶剂(硅胶油、石蜡油、汽油等)浸渍滤纸作为固定相。将要分离的混合物点在滤纸的一端,当流动相(展开剂)沿滤纸流动经过样点时,混合物中各组分在固定相与流动相间连续发生多次分配,结果在流动相中具有较大溶解度的物质随展开剂移动的速度较快,而在水中溶解度较大的物质随展开剂移动的速度较慢,经过一定的时间展开后,混合物中的各组分便逐个地分离开。展开完成后,物质斑点的位置以Rf值(比移值)鉴别:

![]()

Rf值是每一个化合物的特征数值。Rf值随被分离化合物的结构、固定相与流动相的性质、温度和滤纸质量不同而异,故重复性常常很差。因此,在对未知物进行定性鉴定的层析谱时,总是同时展开一个已知物作为对照。本实验中,采用标准氨基酸作为对照物,以分离和鉴定混合的氨基酸。氨基酸经纸上层析后的斑点不能直接看出,故常用茚三酮显色剂显色。

三、实验步骤

1.配制展开剂:正丁醇:水:乙酸 = 4:1:1(体积比)按它们用量比例,先将正丁醇与水在分液漏斗中一起振摇10~15分钟,然后加乙酸再振摇。静置分层,下层弃去,上层作为展开剂,将展开剂倒入层析缸内盖上盖,放置半小时,使缸内形成饱和蒸气。

2.点样:在距离滤纸下端(2~3)cm处用铅笔画条直线(点样线)。用毛细管分别吸取三种氨基酸和它们的样品混合液点在滤纸上的点样线上,点样直径在(1.5~3)mm之间。

3.展开:将滤纸固定在层析缸盖的玻璃勾上,使滤纸条下端点样部位不被展开剂浸没,距下端1 cm左右为宜,展开剂即在滤纸上上升,样品中的各组分也随之而展开。待展开剂升至距离滤纸上端(1~2) cm处时,小心取出,迅速用铅笔画出展开剂上升的位置。将滤纸晾干或用电吹风吹干。

4.显色:用喷雾器将1%茚三酮的乙醇溶液均匀的喷在滤纸上,再用电吹风吹干(或80℃烘干)后,即在滤纸上显出氨基酸的色斑,用铅笔标记各斑点中心的位置。

5.计算各组分的比移值Rf ,鉴定混合液的组分。

四、注意事项

起点记号必须清楚可视;毛细管的封口必须折去,否则试液无法滴下。

点样勿过大,可先在一般的滤纸上练习,熟练后在层析滤纸上正式进行。

层析用滤纸尽量勿使手指触碰,可用镊子夹取;点样完成后滤纸尽量卷成圆筒状,不要成圆锥状。

层析滤纸放入层析缸前,先将层析缸摇晃一下,使缸内充满层析液蒸气,提高层析效果。

展开剂液面不能超过样点,滤纸不要接触展开缸壁。

显色前用冷风吹干,显色时用热风吹干。

点样、层析操作的示范演示。

1、准备工作:将预先裁好并在一端打了孔的滤纸条平铺于洁净的垫纸上,标记“起始线”和“终止线”,手不能接触滤纸工作部分(两线之间部分),以免污染。在干燥洁净的大试管中,盛入约1cm高的展开剂,塞紧带钩的塞子,垂直于锥形瓶或试管架的大孔中,让溶剂蒸气充满试管。

2、点样:用毛细管取氨基酸混合样品小心地在“起始线”右侧点样,再用另一毛细管取单一已知氨基酸样品小心地在“起始线”左侧点样。点样直径不应大于3mm,两点之间的距离应大于5mm,待自然干燥。

3、展开:手持滤纸打孔端,小心地置于事先盛有展开剂的大试管中,旋动玻璃钩,使纸条下端约5mm插入展开剂中。(不要大于5mm,且纸条的边沿不可靠在试管壁上),然后用塞子塞紧后,静置。

4、显色:当溶剂前沿接近“终止线”时,取出纸条,在溶剂前沿处划线,用电吹风小心烘吹或在约80℃下烘烤,直到显出色斑。用铅笔在斑点周围画圈。

5、计算Rf :量出原点至溶剂前沿的距离和原点至每个斑点中心的距离,求Rf。

实验2、3 熔点和沸点的测定

Ⅰ熔点的测定

一、实验目的

1、了解熔点测定的意义;

2、掌握熔点测定的操作方法;

3、可以根据所测的熔点对照文献数据推断是何物质;判断物质是否纯净。

二、实验原理

熔点是纯净有机物的重要物理常数之一。它是固体有机化合物固液两态在大气压力下达成平衡的温度,纯净的固体有机化合物一般都有固定的熔点,固液两态之间的变化是非常敏锐的,自初熔至全熔(称为熔程)温度不超过 0.5~1℃。

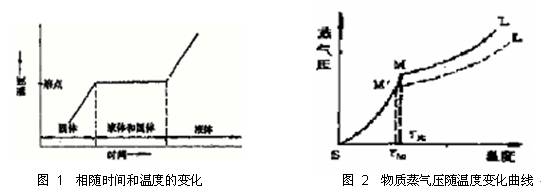

加热纯有机化合物,当温度接近其熔点范围时,升温速度随时间变化约为恒定值,此时用加热时间对温度作图(如图 1)。

用加热时间对温度作图(如图 1)。

化合物温度不到熔点时以固相存在,加热使温度上升,达到熔点。开始有少量液体出现,而后固液相平衡。继续加热,温度不再变化,此时加热所提供的热量使固相不断转变为液相,两相间仍为平衡,最后的固体熔化后,继续加热则温度线性上升。因此在接近熔点时,加热速度一定要慢,每分钟温度升高不能超过 2℃,只有这样,才能使整个熔化过程尽可能接近于两相平衡条件,测得的熔点也越精确。

当含杂质时(假定两者不形成固溶体),根据拉乌耳定律可知,在一定的压力和温度条件下,在溶剂中增加溶质,导致溶剂蒸气分压降低(图 2 中M´������L´������),固液两相交点M´������即代表含有杂质化合物达到熔点时的固液相平衡共存点,T M´������为含杂质时的熔点,显然,此时的熔点较纯粹者低。

三、实验步骤

1.装样:取一根毛细管,将一端在酒精灯上转动加热,烧融封闭。取干燥、研细的待测物样品放在表面皿上,将毛细管开口一端插入样品中,即有少量样品挤入熔点管中。然后取一支长玻璃管,垂直于桌面上,由玻璃管上口将毛细管开口向上放入玻璃管中,使其自由落下,将管中样品夯实。重复操作使所装样品约有 2~3mm 高时为止[注 1]。

2. 安装:向 Thiele 管中加入石蜡油作为加热介质,直到支管上沿。在温度计上附着一支装好样品的毛细管[注 2],毛细管中样品与温度计水银球处于同一水平。将温度计带毛细管小心悬于 Thiele 管中,使温度计水银球位置在 Thiele 管的直管中部。

3. 测定:在 Thiele 管弯曲部位加热。接近熔点时,减慢加热速度,每分钟升 1℃左右,接近熔点温度时,每分钟约 0.2℃[注 3]。观察、记录样品中形成第一滴液体时的温度(初熔温度)和样品完全变成澄清液体时的温度(终熔温度)。熔点测定应有至少两次平行测定的数据,每一次都必须用新的毛细管另装样品测定[注 4],而且必须等待石蜡油冷却到低于此样品熔点 20~30℃时,才能进行下一次测定。

对于未知样品,可用较快的加热速度先粗测一次,在很短的时间里测出大概的熔点。实际测定时,加热到粗测熔点以下 10~15℃,必须缓慢加热,使温度慢慢上升,这样才可测得准确熔点[注 4]。

四、实验注意事项

1、熔点管必须洁净。如含有灰尘等,能产生 4~10 C的误差。

2、熔点管底端未封好会产生漏管。

3、样品粉碎要细,填装要实,否则产生空隙,不易传热,造成熔程变大。

4、样品不干燥或含有杂质,会使熔点偏低,熔程变大。

5、样品量太少不便观察,而且熔点偏低;太多会造成熔程变大,熔点偏高。

6、升温速度应慢,让热传导有充分的时间。升温速度过快,熔点偏高。

7、熔点管壁太厚,热传导时间长,会产生熔点偏高。

五、思考题

测熔点时,若有下列情况将产生什么结果?

(1)熔点管壁太厚。 (2)熔点管底部未完全封闭,尚有一针孔。 (3)熔点管不洁净。(4)样品未完全干燥或含有杂质。 (5)样品研磨得不细或装得不紧密。 (6)加热太快。

Ⅱ沸点的测定

一、实验目的

1、熟悉蒸馏和测定沸点的原理,了解蒸馏和测定沸点的意义。

2、掌握蒸馏和测定沸点的操作要领和方法。

二、实验原理

液体的分子由于分子运动有从表面逸出的倾向,这种倾向随着温度的升高而增大,进而在液面上部形成蒸气。当分子由液体逸出的速度与分子由蒸气中回到液体中的速度相等,液面上的蒸气达到饱和,称为饱和蒸气。它对液面所施加的压力称为饱和蒸气压。实验证明,液体的蒸气压只与温度有关。即液体在一定温度下具有一定的蒸气压。当液体的蒸气压增大到与外界施于液面的总压力(通常是大气压力)相等时,就有大量气泡从液体内部逸出,即液体沸腾。这时的温度称为液体的沸点。

纯粹的液体有机化合物在一定的压力下具有一定的沸点(沸程 0.5-1.5℃)。利用这一点,我们可以测定纯液体有机物的沸点。又称常量法。

但是具有固定沸点的液体不一定都是纯粹的化合物,因为某些有机化合物常和其它组分形成二元或三元共沸混合物,它们也有一定的沸点。

蒸馏是将液体有机物加热到沸腾状态,使液体变成蒸汽,又将蒸汽冷凝为液体的过程。

通过蒸馏可除去不挥发性杂质,可分离沸点差大于 30℃的液体混合物,还可以测定纯.

三、实验装置

主要由气化、冷凝和接收三部分组成。

1、蒸馏瓶:蒸馏瓶的选用与被蒸液体量的多少有关,通常装入液体的体积应为蒸馏瓶容积1/3-2/3。液体量过多或过少都不宜。(为什么)?在蒸馏低沸点液体时,选用长颈蒸馏瓶;而蒸馏高沸点液体时,选用短颈蒸馏瓶。

2、温度计:温度计应根据被蒸馏液体的沸点来选,低于 100 C,可选用 100 C温度计;高于100 C,应选用 250-300 C水银温度计。

3、冷凝管:冷凝管可分为水冷凝管和空气冷凝管两类,水冷凝管用于被蒸液体沸点低于140 C;空气冷凝管用于被蒸液体沸点高于 140 C(为什么)。

4、尾接管及接收瓶:尾接管将冷凝液导入接收瓶中。常压蒸馏选用锥形瓶为接收瓶,减压蒸馏选用圆底烧瓶为接收瓶。

仪器安装顺序为:先下后上,先左后右。卸仪器与其顺序相反。

四、实验步骤

1、加料:将待蒸乙醇 40ml 小心倒入蒸馏瓶中,不要使液体从支管流出。加入几粒沸石(为什么),塞好带温度计的塞子,注意温度计的位置。再检查一次装置是否稳妥与严密。

2、加热:先打开冷凝水龙头,缓缓通入冷水,然后开始加热。注意冷水自下而上,蒸汽自上而下,两者逆流冷却效果好。当液体沸腾,蒸气到达水银球部位时,温度计读数急剧上升,调节热源,让水银球上液滴和蒸气温度达到平衡,使蒸馏速度以每秒 1—2 滴为宜。此时温度计读数就是馏出液的沸点。

蒸馏时若热源温度太高,使蒸气成为过热蒸气,造成温度计所显示的沸点偏高;若热源温度太低,馏出物蒸气不能充分浸润温度计水银球,造成温度计读得的沸点偏低或不规则。

3、收集馏液:准备两个接受瓶,一个接受前馏分或称馏头,另一个(需称重)接受所需馏分,并记下该馏分的沸程:即该馏分的第一滴和最后一滴时温度计的读数。

在所需馏分蒸出后,温度计读数会突然下降。此时应停止蒸馏。即使杂质很少,也不要蒸干,以免蒸馏瓶破裂及发生其它意外事故。

4、拆除蒸馏装置:蒸馏完毕,先应撤出热源,然后停止通水,最后拆除蒸馏装置(与安装顺序相反)。

五、实验注意事项

1、冷却水流速以能保证蒸汽充分冷凝为宜,通常只需保持缓缓水流即可。

2、蒸馏有机溶剂时应用小口接收器,如锥形瓶。

六、思考题

1、什么叫沸点?液体的沸点和大气压有什么关系?文献里记载的某物质的沸点是否即为你们那里的沸点温度?

2、蒸馏时加入沸石的作用是什么?如果蒸馏前忘记加沸石,能否立即将沸石加至将近沸腾的液体中?当重新蒸馏时,用过的沸石能否继续使用?

3、为什么蒸馏时最好控制馏出液的速度为 1-2 滴/S 为宜?

4、如果液体具有恒定的沸点,那么能否认为它是单纯物质?

液体有机物的沸点及定性检验液体有机物的纯度。